Une rupture conventionnelle non signée par l’employeur est nulle

Category : La gestion de la sortie d'un salarié

Cass. soc. 3-7-2019 n° 17-14.232 FS-PB

L’exemplaire de la convention de rupture remis au salarié lors de sa conclusion doit être signé par l’employeur. A défaut, la convention est nulle.

L’employeur doit impérativement remettre un exemplaire de la convention de rupture au salarié…

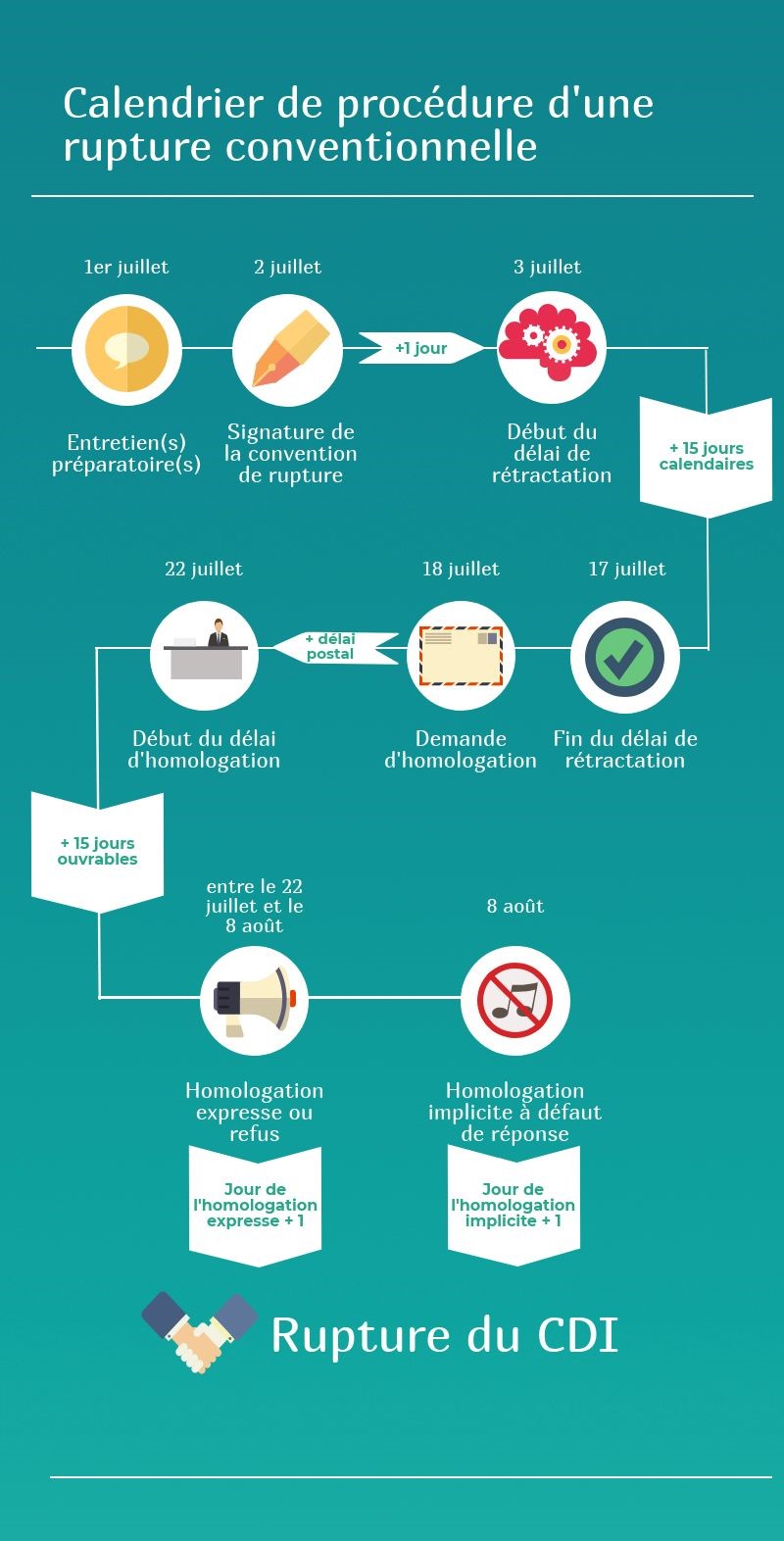

Même si la loi ne contient aucune précision sur la nécessité pour chacune des parties à une convention de rupture de disposer d’un exemplaire de la convention, la Cour de cassation exige que, après sa conclusion, l’employeur remette un exemplaire de la convention au salarié (Cass. soc. 6-2-2013 no 11-27.000 FS-PBR : RJS 4/13 no 280). Cette formalité est en effet indispensable, car elle permet au salarié de demander l’homologation de la convention et d’exercer en toute connaissance de cause son droit de rétractation. L’exercice d’un tel droit suppose que son titulaire ait exactement connaissance de la teneur de la convention. Ainsi, pour le juge, lorsque cette formalité n’est pas remplie, la convention de rupture est nulle sans qu’il soit besoin d’invoquer un vice du consentement et la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La nullité est par exemple encourue lorsque l’exemplaire de la convention :

- – n’a pas été remis directement au salarié (Cass. soc. 7-3-2018 no17-10.963 F-D : RJS 5/18 no 321) ;

- – a été adressé au salarié après la rupture du contrat, en même temps que son reçu pour solde de tout compte (Cass. soc. 26-9-2018 no17-19.860 F-D : RJS 12/18 no 723).

… Et ne pas oublier de le signer !

En l’espèce, un exemplaire avait bien étéremis au salarié après la conclusion de la convention de rupture, mais celui-ci n’avait pas été signé par l’employeur. Pour la cour d’appel, cette absence de signature n’était pas suffisante pour invalider la convention, puisque le salarié avait eu la possibilité d’exercer son droit de rétractation, à compter de sa propre signature de ce document, lequel rappelait expressément l’existence de cette faculté.

Cette décision est censurée par la Cour de cassation : seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause. A défaut pour l’employeur d’avoir respecté ces exigences, la convention de rupture est nulle.

SOURCES : https://abonnes.efl.fr/